■1_晴れた日に

ぽんやり。

ぬいはぽんやりと机にのびていた。

でれん、と腕を伸ばしつつも、顔はうつ伏せでなく窓辺を向いている。

窓の外には気持ちが良いほどの蒼い空が広がっていた。

雲一つない、良い天気だ。

絶好のお昼寝日和だ。

こんな良い天気の日に、教室に閉じ込められている学生なんていうのはなんて可哀そうなんだろう。

そんなことを思いつつ、小さく欠伸をする。

ちかり。

顔のすぐ傍らに置かれていたスマホの表面で、青白い光が一瞬瞬いた。

メールか、LINEか、はたまたツイッターか。

何かしらの通知が来た模様。

むくりと身体を起こして、ぬいはスマホの画面を確認する。

LINEだった。

ついっと指を軽く滑らせてメッセージを表示させる。

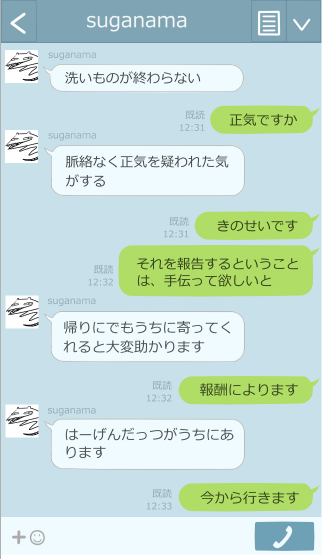

---------------------

洗いものが終わらない

---------------------

知人の駄目人間から、いよいよ駄目なメッセージが届いていた。

駄目さ具合が底を抜けている。

洗いものが終わらないってどういうことだ。

一体どれだけの洗いものを溜めたのだ。

部屋にあるだけの皿を使い尽くしたのか。

が、思えばあの駄目人間は一人暮らしである。

そもそも食器の数は多くない。

ぬいが入り浸るようになって、ぬいの分の食器は自腹で増やしたが、基本は一人分の食器がこぢんまりと食器棚に改造された靴箱の中に並んでいるだけだったはずだ。

それとも洗濯ものだろうか。

洗濯なんぞ、洗濯機に服をぶっこみ、洗剤もろもろを注いでスイッチポンである程度はなんとかなるはずである。干すのが少々面倒くさいが、あの駄目人間は一人暮らしであるのでやっぱり洗濯物の量だってそれほど多くはないはずだ。そもそも二週間も貯めれば服が尽きるはずである。

「…………」

ふむ、と考える一拍。

スマホの表面に指を滑らせ、返事を飛ばす。

がたり、と小さく音を立ててぬいは立ちあがった。

太股を覆うほどのぶかりとしたカーディガンのポッケに財布を突っ込む。

続いて、アヒルさんの顔の描かれたリュックの中に、適当に見つくろった教科書をぽいぽいと放り込んだ。

「あれ、ぬい帰るの?」

すぐ後ろの席のクラスメイトに声をかけられる。

少しだけ、逡巡する。

はーげんだっつのために午後の授業をぶっちする罪悪感に、うろりと視線が彷徨う。けれど、きっとこういうのも青春だ。食べ物につられて授業をサボるなんて、いかにもおバカな男子高校生らしい。

ちんまりサイズの華奢ボディに、可愛らしいユニセックスな格好を好むせいで初対面の相手には大概性別を間違われるものの、ぬいだってつくものは立派についている日本男児である。たとえ自称アイドルであろうが、ぬいだっておバカな男子高校生なのだ。

なので、紺色のダッフルコートを羽織りつつ、ぬいはクラスメイトへと向かってこっくりと頷いた。

「頭痛が盲腸なので帰ります」

「せんせーに伝えとく」

「はい」

伝えられた担任が遠い目をする姿がなんとなく想像できたものの、はーげんだっつの誘惑には逆らえないぬいだった。

電車を乗り継いでたどり着いたマンションの一室。

ぬいはピンポーンと玄関チャイムを鳴らすと同時に声をあげた。

「すがなまさん、ぬいですよ」

待たされたのは、ほんの少しの間。

すぐにドアが開いて、ぬいの知人の駄目人間が顔をだす。

「だから――…俺の名前はすがなまではないというのに」

「些細な問題です」

「――…」

間違った名前で呼ばれることを些細な問題だと言い切られて、わずかに男が眉を寄せる

。が、それが決して本気で嫌がっているわけでないことをぬいは長い付き合いから知っているため、まるっとスルーしてしまうことにした。

「で、何事なんです?」

「LINEで言った通り、洗い物に手間取っていてな」

そういう男の様子は、いつもとは少し違っていた。

普段、このすがなまという男は基本的には部屋でもフォーマルな格好をしていることが多い。シャツにスラックスを隙なく着こなした上で、のんべんだらりと過ごしているのだ。

それが今は、シャツとスラックスの裾をまくりあげ、手には何故かデッキブラシを握っている。確かにLINEでも洗いものがどうとか言っていたが、この様子ではどうやら皿でも洗濯物でもなさそうだ。風呂でも洗っているのだろうか。

「大掃除でもしてるんですか?」

「まあ、大掃除といえば大掃除かもしれないな。入ってくれ」

招かれて、その部屋の中へ足を踏み入れる。

ぬいの知っているこの男の部屋は、いつでも雑然としている。

フローリングの床にはあちこちに紙の束やら、資料だとかいう本が無造作に積まれているのだが――…。

「…………」

ばたん、と背後でドアの閉まる音を聞きながら、ぬいは言葉に詰まっていた。

これは予想外だ。

予想外に過ぎる。

男の部屋の中は、部屋ではなくなっていた。

足元に感じるのは、柔らかい土の感触。

視線を落とすと、柔らかな緑の下草が豊かに茂っている。

鼻先を掠めるのは、どこか甘さを感じる土の匂いだ。

一体これは何事だと天井を仰げば、そこに天井はなく、燦々と明るい陽射しが降り注ぐ青空がどこまでも高く広がっていた。

そして何よりも目を引くのは、巨大な亀だった。

その大きさときたら、もはや怪獣である。

ぬいなど、一口で食べられてしまいそうなサイズだ。

そんな馬鹿デカい亀の傍らに、見覚えのあるソファがぽつんと置かれている。

この謎の空間の中で、唯一ぬいにも見覚えのあるものだ。

「……随分と大胆に模様替えしましたね」

ソファ以外の原型をとどめていない。

何気なく振り返った先に、いましがた潜ったばかりの玄関はもう見当たらなかった。

ここはどこだ。

「すがなまさん」

「なんだ?」

いろいろと聞こうと思ったものの、男があまりにも当たり前のようにホースを片手にデッキブラシで巨大な亀の甲羅をこすり始めたもので、なんだか問い詰めるのが馬鹿らしくなってきてしまった。

「この亀さんを洗えばいいんです?」

「うむ。もう一本デッキブラシがあるから、丁寧に苔を落としてやってくれ」

「わかりました」

適当に探してみると、草むらの中に紛れるようにデッキブラシが落ちているのを見つけた。それを手に取り、そっと苔むした亀の前肢をこする。ざりざり。

「最初は俺一人でもなんとかなるかと思ったんだが――…、思ったより大きくてな」

「はあ」

ごしごし。ざりざり。

「すがなまさん、ホースこっちにも貸してください」

「どうぞ」

差し出されたホースを受け取り、ざぱぱぱぱ、と亀の前肢を流す。苔が流れた後には、みずみずしくも硬そうな亀の肌がきらめいた。と、いうか。

「このホース、どこにつながってるんです?」

長くのたうつホースの先は草むらの中に消えてしまっているが、どう考えても蛇口に繋がっているとは思えない。

「細かいことは気にするな」

「これが細かいことだったら世の中の大抵の事はスルー出来る気がします」

「悟りだな」

「こんな形で悟りたくはなかったです」

そんなやりとりを交わしながら、二人がかりで丁寧に亀を洗い上げていく。

「すがなまさん、甲羅の上に届きません」

「ソファの上で俺が土台になったら登れそうか?」

「すがなまさんが潰れると思います」

このすがなまという男は、ぬいに比べると長身ではあるのだがどうにも非力だ。

もやしのような男なのだ。

すがなまに比べたら、ぬいの方がはるかに腕力がある。

「だからと言って俺がぬいを土台にするわけにはいかないだろう?」

「ぬいがすがなまさんをぶん投げれば良いと思いますが」

「やめろ甲羅にブチ当てられて死ぬ未来しか見えない」

「大丈夫ですよ、ぬい、コントロールにはちょっと自信が」

「いやまて、話し合おう、ぬい、まて、おすわり、ぬい!!!!!」

途中悲鳴のようになった男の制止をふりきり、ぬいはすがなまの襟首を引っ掴むと、ふんぬっと勢いをつけて亀の甲羅めがけてぶん投げた。綺麗に放物線を描いて、すがなまの身体が亀の甲羅の頂上近くにぐしゃりと落下する。

「すがなまさん、生きてますか?」

「しんだ」

「さっさと洗ってください」

「はい」

やがて頭上から、がっすがっすと亀の甲羅をこする音が響き始める。

ぬいは、そんな音を聞きながらそっと亀の頭の方へと廻った。

眠たげな、それでいてどこか優しい光を浮かべた真っ黒な瞳がぬいを見る。

「もう少しですからね」

そう声をかけると、巨大な亀はわずかに頷くように頭を上下したようだった。

巨大な亀を洗い上げた後。

ぬいはすがなまと共にくったりと疲れ切った身体をソファに沈めていた。

空には星が煌めき、周囲では涼しい夜風に草がそよそよと揺れている。

報酬のはーげんだっつをもぐもぐとしながら、ぬいは小さく口を開いた。

「すがなまさん」

「なんだ?」

「亀さん、また来ますか?」

「そうだな。また――…こんな気持ちの良い晴れた日にきっと」

それは、とても気持ちの良い、ある晴れた日の出来事だった。